こんにちは!malcoです。

今回は、弾き語りをしているウクレレ初心者向けの記事です。

初心者がまず苦労するのは「コードを押さえる」ということだと思います。

この曲が弾きたい。だけど難しいコードが…。

弦楽器の経験がなかった私には、そんな場面が多くありました。

しかし、実は「絶対にそのコードでなければいけない」ということはないんです。

別のコードに置き換えても、曲として成立する場合がほとんどです。(この、置き換えて使える別のコードのことを「代理コード」と言います)

難しいコードを、どのコードに置き換えればいいのか…。

ネットで調べても、音楽理論を教えてくれるサイトばかりで、全然分からん…。

もっと簡単に、使えるコードだけが載っている表があれば良いのに…。

そんなことを思いながら弾き続けていて、法則を見つけましたのでご紹介しつつ、記録しておきたいと思います。

※音楽理論の話ではなく、使う頻度の多い難関コードに置き換えられる比較的簡単なコードを、単純にご紹介するだけの記事です。

代理コードを使えるようになろう!

まず、初心者が弾き語りをする上で重要なのは「キーを選ぶ」ということです。

初心者=難しいコードが押さえられない=使えるコードが限られる=選べるキーも限られる

という感じですね。

ウクレレはネックが短いので、カポを使っても限界があります。

使いやすいキーとしては、C、G、D、Am、Dm、Emあたりでしょうか。

曲によっては、FやAのキーも簡単だったりします。

前提条件として、こういった使いやすいキーでよく出てくる難関コードの代理コードをご紹介していきます。

#や♭が付くようなキーは大抵、難関コードが続出しますので諦めることになります。

なんでも簡単にできるわけではありませんので、悪しからず。

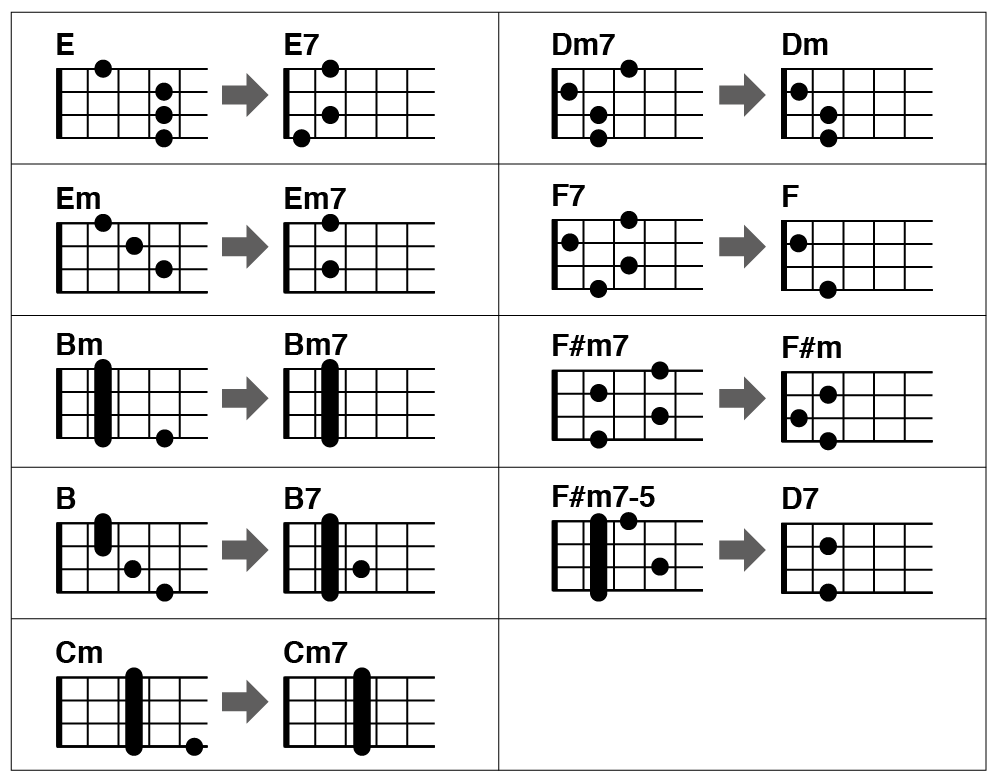

代理コード表

置き換えられるコードを表にしてみました。

左が難関コードで、右が代理コードです。

だいたいこの辺りが、よく使われるのではないかと思います。

さて、みなさん。

この表を見て、法則にお気づきでしょうか。

「F#m7-5→D7」を除く全てのコードが、「7」が付いたり取れたりしているだけなのです。

なんと!こんなに単純なことだったのです!

普通のコード(和音)は、3音から出来ています。

そこにもう1音足して4音にしたのが7(セブンス)の付いたコード。

普通のコードよりもちょっぴり音が複雑なため、オシャレに聞こえます。

なので、原曲の雰囲気が変わってしまうことも多少あるものの、7があろうとなかろうと「ちょっとくらいOK」な感じになってしまうのでした。

弾けるようになった方が良いコード

初心者には難しいけれど、弾けるようになった方が良いコードもあります。

ちょっとずつ練習して、弾けるコードを増やしていきましょう。

Bm7

上記で代理コードとして出していますが、セーハが難しいと感じる初心者は多いと思います。

しかしセーハは、なるべくクリアしておいた方が良いでしょう。

特に、Bm7は指一本でできる基本的なセーハの形なので、セーハを練習するならまずここからだと思います。

そして、Bm7が弾ければB7はすぐそこです。

さらに、Cmの代理コードとしてCm7も使えるようになります。

Em

Em7を代理コードとして使えるコードなのですが、できれば弾けるようになった方が良いコードです。

Em7はけっこう濁った音なので、曲によっては汚く聞こえることがあり、Emの方がしっくり来ることが結構あるのです。

そしてこの形ができると、A♯M7も弾けます。ちょっとおしゃれな曲に、たまに出て来るコードです。

ふとした瞬間に、できて良かったと思えるコードです。

Gm7

意外とよく出て来るコードです。

下記で紹介するA#の前段階としての練習にもなるので、できる方はチャレンジしてみましょう。

Gsus4(ジーサスフォー)

GとGsus4を行ったり来たりするような使い方をされます。

Gが弾けるようになったら、1弦の3フレットに小指を足すだけです。(私の弾き方ですが)

歌のフレーズとフレーズの間に入れたりします。

これが使えることで曲の盛り上がりなどを表現できたりしますので、重宝しますよ。

これができるようになったら、他のコードのsus4も練習してみましょう。

置き換えが難しいコード

置き換えるのが難しい難関コードもあります。

以下で紹介するのは、私が弾き語りをしていて「よく出てくるな」と感じるけれど、代理コードが見つからなかったコードです。

弾けるようになった方が曲の幅が広がります。

ここまでに紹介したコードをクリアできた方は、次のステップとして少しずつでもチャレンジしてみましょう。

A♯(B♭)

とっても難しいと思います。少なくとも私には難しかったですし、これを練習しすぎて腱鞘炎になりました。

そして今でも苦手です。

しかし、A♯(B♭)に遭遇することがけっこう多いんですよね。

なんだかんだで弾けると便利ではあります。

この形ができるようになると、同じ形で1フレット違いのBも弾けるようになるので、お得です。

頑張りすぎは怪我の元ですが、ちょっとずつでもチャレンジできると良いですね。

Fm

こちらも難しいコードですね。

私はよく遭遇します。

かなり独特な響きですが、個人的には好きな音です。

dim(ディミニッシュ)系

dim系も置き換えが難しいと思います。

同じ指の形でフレットをずらしただけで、かなりの数のdimに対応できるので、一度押さえられるようになればこっちのものです。

dimって一体何者なんだろう…。音の仕組みをわかっていないので、説明できないのが残念です。

ちなみに、残りキーのdimは全て「1弦1フレット+3弦1フレット」なので簡単です。

これでdimは完全制覇ですよ。

最後に

代理コードばかり使っていると、いつまでも難関コードを弾けるようにならない。

そんな風に思う方もいらっしゃるでしょう。

そこはその通りだと思います。

弾けるようになりたい方は、ちょっとずつでも練習していくことをお勧めします。

しかし無理をして手を痛めてまで、難関コードを練習する必要はないと思っています。

意外と大切なのは、「ちゃんと鳴らなくても構わず弾いてしまう」ということです。

ちょっとくらい音が悪くても、ストロークならゴリ押しできます。

アップテンポの曲なら、尚更ごまかしやすいです(笑)

発表会など人前で披露するのでもない限りは、それでじゅうぶんです。

そうやっているうちにいつの間にか、鳴らせるようになっていたりすることもあります。

完璧に鳴らさなければ…と頑張りすぎるのは怪我の原因になりますので、あまり良くないと、自分の経験値的には感じています。

なんとなく弾ける気になって楽しむ。

そっちの方がウクレレを続けられるのではないかと思います。

ウクレレを楽しむという視点で言えば、コードを弾けるようになることばかりに囚われず、右手を工夫してみるというのも良いかもしれません。

ストロークのリズムを変えてみたり、いろんなアルペジオにチャレンジしてみたり。

右手も奥が深いので、こだわり始めるとキリがないです。

そして、かなりの脳トレになると思います。

どうやったらカッコ良いかな、キレイに聴こえるかな、そんなことを考えながらアレンジしていくのはとっても楽しいですよ。

あなたのウクレレライフが楽しく続いていきますように。

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。

ブログ村のランキングに参加しています。

ポチッと、応援していただけると嬉しいです(´∀`)